Story #02

Solarzellen – eine Erfolgsgeschichte made by Helmholtz

Was vor drei Jahrzehnten als teure Technologie für Idealisten galt, ist heute der günstigste Weg, Strom zu erzeugen: Solarmodule. Drei Helmholtz-Zentren haben ihre Entwicklung maßgeblich vorangetrieben – und forschen heute an neuen Halbleitermaterialien, die deutlich mehr Strom pro Fläche liefern.

Die Zahlen sprechen für sich: Musste man 1990 für ein Solarmodul mit einer Spitzenleistung von einem Kilowatt noch mehr als 10.000 Euro investieren, kostet die gleiche Leistung heute nur noch etwa 300 Euro. Doch der eigentliche Durchbruch liegt nicht nur im Preis, sondern vor allem in der technologischen Entwicklung: Moderne Solarzellen liefern heute deutlich mehr Energie als frühere Modelle.

Maßgeblichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte haben drei Zentren von Helmholtz: Mit innovativen Förderinstrumenten hat die Gemeinschaft eine einzigartige Forschungslandschaft für Solarenergie geschaffen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Helmholtz-Zentren erwies sich dabei als Schlüssel zum Erfolg.

Gemeinsam haben das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), das Forschungszentrum Jülich und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eine exzellente Forschungsinfrastruktur für die Photovoltaik in Europa mit aufgebaut, zum Beispiel durch die Schaffung von Material-Datenbanken und standardisierten Verfahren für die Charakterisierung dieser Materialien. Dies beschleunigt den Technologietransfer enorm.

Gerade in der Materialforschung haben die Helmholtz-Zentren Pionierarbeit geleistet: Stand am Anfang nur kristallines Silizium zur Verfügung, haben Helmholtz-Teams in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass Entwickler:innen heute eine faszinierende Vielfalt an Materialien und Architekturen nutzen können.

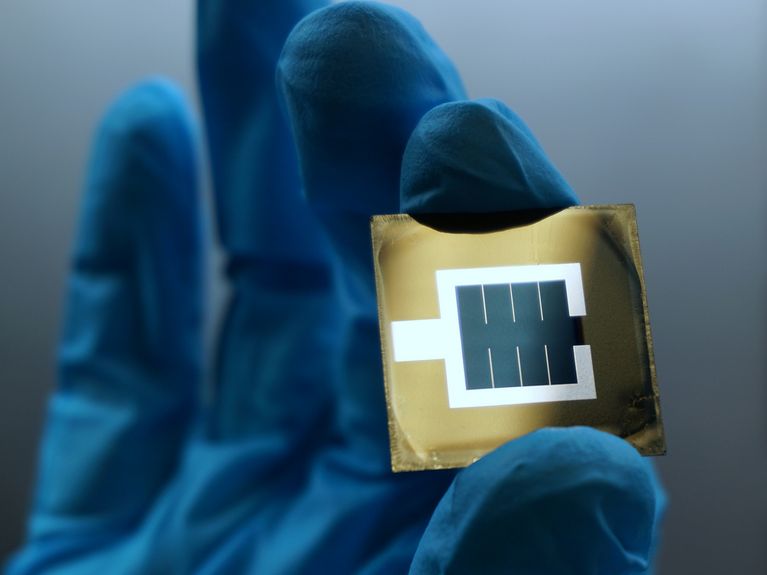

So haben Helmholtz-Wissenschaftler:innen beispielsweise schon früh das Potenzial von Perowskit-Materialien für die Photovoltaik erkannt. Heute stehen sie deshalb mit ihrer Forschung zu Perowskit-Solarzellen sowie zur Kombination von Silizium und Perowskit zu sogenannten Tandemsolarzellen international mit an der Spitze. Die Teams des HZB erhielten dafür zusammen mit einer Gruppe aus dem Forschungszentrum Jülich 2023 den Helmholtz-High-Impact-Award.

Helmholtz High Impact Award 2023

Tandem-Solarzellen aus zwei unterschiedlichen Halbleitermaterialien überzeugen durch ihren hohen Wirkungsgrad. Das HZB hat bereits mehrfach einen Weltrekordwert für Silizium-Perowskit-Tandem-Solarzellen erreicht und hielt bis vor kurzem auch den Weltrekord für CIGS-Perowskit-Tandem-Solarzellen.

Am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN), einer Außenstelle des Forschungszentrums Jülich, demonstrierte ein Team zudem, wie künstliche Intelligenz die Suche nach neuen halbleitenden Molekülen für Perowskit-Solarzellen beschleunigt. Sie entwickelten außerdem ein effizientes und umweltfreundliches Recycling-Verfahren für das Material.

Diese Erfolge zeigen: Noch dominieren Silizium-Solarzellen zwar den Markt. Doch mit den Tandems steht die nächste Revolution bereits bevor. Diese neue Generation von Solarzellen wird die bisherigen Grenzen des Wirkungsgrads durchbrechen und völlig neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen – ein starker Schub für die Energiewende, made by Helmholtz.

Bild: Johannes Beckedahl/Lea Zimmermann/HZB