Entwicklung des mRNA-Impfstoffs

Wie Grundlagenforschung als Sprungbrett für Innovationen dient

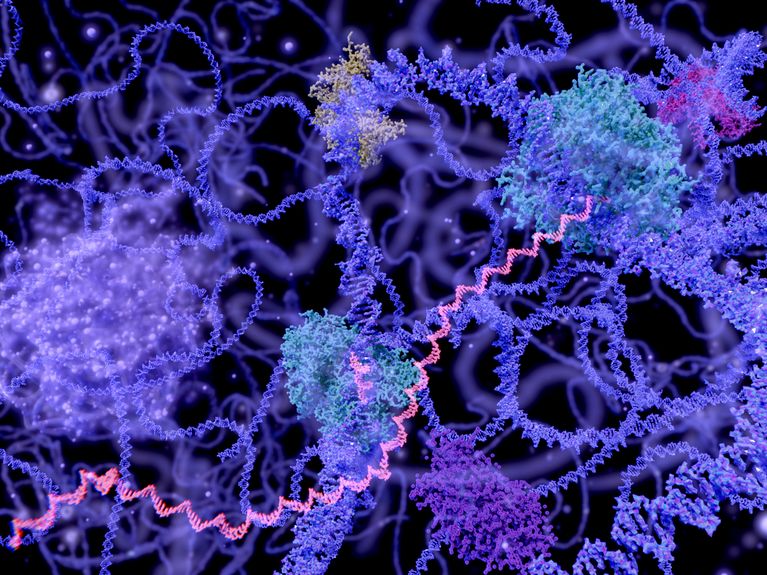

Bild: Juan Gaertner/Shutterstock.

Die erfolgreiche Entwicklung des mRNA-Wirkstoffs zeigt, wie wichtig Grundlagenforschung für die Anwendung ist.

Unter Impfstoff-Experten löste die Corona-Pandemie ein wahres Wettrennen nach Impfstoffen gegen SARS-Cov-2-Infektionen aus. Bereits im Frühjahr 2020, nur wenige Monate nach Ausbruch der Krankheit, standen die ersten Kandidaten zur Verfügung. Dabei trat einer als besonders effizient hervor: Er basiert auf Boten-Ribonukleinsäure (eng. Messenger RNA, mRNA), die eine wichtige Funktion bei der Genexpression, also dem Weg von der DNA zum Protein, spielt. Wie konnte die Forschung derart schnell zu durchschlagenden Ergebnissen kommen? Wie war das möglich?

Für den Physikochemiker Heinrich Haas, leitender Wissenschaftler des Biotechnologieunternehmens BioNTech, ist das weitaus weniger überraschend, als es zunächst scheint. „Bei der pharmazeutischen Entwicklung für Wirkstoffe zur Bekämpfung der Pandemie sind Technologien in die Praxis umgesetzt worden, an denen die Wissenschaftsgemeinschaft schon seit Jahrzehnten arbeitet. Die mRNA ist ein Molekül aus der Familie der Nukleotide, zu der auch die Desoxiribonukleinsäure (eng. deoxyribonucleic acid, DNA) und andere RNA-Formate wie siRNA (eng. small interfering RNA) gehören. Im Vergleich zu DNA-Präparaten, die schon seit längerer Zeit erforscht werden, bieten mRNA-Präparate viele Vorteile.“ So müssen DNA-Präparate beispielsweise in den Zellkern eindringen, um wirksam zu werden, und sie sind als gentherapeutische Produkte mit größeren Risiken verbunden. „Für die mRNA-Therapie liegen im Vergleich dazu die Hürden niedriger“, erklärt Haas. Die mRNA muss zwar ebenfalls von der Zelle aufgenommen werden, um ihre Wirksamkeit zu entfalten, sie muss aber nicht bis zum Zellkern vordringen. Zudem ist die mRNA als pharmazeutischer Wirkstoff aus sich heraus sicherer als DNA, da sie nicht in das Erbgut eingebaut werden kann. „Durch die schon länger andauernde Forschung im Bereich der DNA-basierten Präparate wurden aber viele Grundlagen geschaffen, die nun auch bei der Entwicklung von mRNA-Medikamenten angewendet werden konnten. Viele der Kenntnisse und Methoden, die im Rahmen der DNA-Forschung entwickelt wurden, sind in unsere Wirkstoff-Forschung eingeflossen“, ergänzt Haas.

Heinrich Haas, leitender Wissenschaftler bei BioNTech. Bild: BioNTech

Auch die Forschung des BioNTech-Gründerpaars Ugur Sahin und Özlem Türeci an mRNA hat eine lange Vorgeschichte: Schon Ende der 1990er Jahre arbeiteten die beiden Wissenschaftler daran, das damals vornehmliche Problem der geringen Immunantwort bei Eingabe von mRNA zu beheben, bis sie schließlich das volle Potenzial des RNA-Moleküls mit einer Reihe von wissenschaftlichen und technologischen Durchbrüchen entfalten konnten.

Wie auch bei konventionellen Impfstoffen geht es beim speziellen mRNA-Impfstoff darum, das Immunsystem des Körpers gegen den SARS-Cov-2-Erreger zu trainieren. Die mRNA des Impfstoffs enthält die Bauanleitung für das Spike-Proteinfragment aus der Hülle des Corona-Virus. Nach der Aufnahme in die Zellen wird das Spike-Protein von diesen synthetisiert und dem Immunsystem präsentiert. Das Immunsystem reagiert darauf und wird damit ertüchtigt, gegen das eigentliche Corona-Virus vorzugehen.

Obwohl die mRNA - im Gegensatz zur DNA - nicht in den Zellkern vordringen muss, um ihre therapeutische Wirksamkeit zu erreichen, muss sie dennoch zunächst von der Zelle aufgenommen werden und dazu die Zellmembran überwinden. „Die Zellmembran stellt eine sehr effiziente Barriere dar, um ungewolltes Eindringen von außen zu verhindern. Als sehr großes Molekül mit negativer Ladung wird die mRNA von der Zellmembran abgestoßen und somit nicht ohne Weiteres von der Zelle aufgenommen“, erläutert Heinrich Haas. Um die Barriere zu überwinden, müsse die mRNA deshalb in geeigneten Nanopartikeln verpackt werden. Diese Nanopartikel können aus sogenannten Lipiden, also Fettmolekülen, bestehen, wie sie ähnlich auch in der natürlichen Zellmembran vorkommen. Heinrich Haas: „Lipide werden seit Jahrzehnten in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung untersucht und werden unter anderem in Form sogenannter Liposomen schon in der klinischen Praxis eingesetzt. Auch für die Entwicklung von Therapeutika auf Basis von Nukleotiden, wie DNA und RNA, stellen lipidbasierte Nanopartikel ein bevorzugtes Transportmittel dar.“ Daraus sind in den vergangenen Jahren auch die Lipid-Nanopartikel (LNP) bei den mRNA-Therapeutika hervorgegangen. „Die mRNA-Moleküle werden in LNP eingebettet, damit sie nach Injektion nicht sofort von Enzymen abgebaut, sondern stattdessen zu den Zielzellen transportiert und dort aufgenommen werden. Dann können die Zellen die Spike-Proteine synthetisieren und damit den ersten Schritt zur Immunantwort auslösen“, so Haas.

Wichtig für die Forschung ist es, das Verhalten der Moleküle bestmöglich und schnellstmöglich zu untersuchen. Ermöglicht hat das in diesem Fall die Zusammenarbeit mit der beschleunigerbasierten Großforschungsanlage PETRA III am DESY: Hier konnte das Verhalten von solchen Lipid-Nanopartikeln hervorragend im Detail charakterisiert werden. Mittels der hochintensiven und sehr fokussierten Röntgenstrahlung des mehr als 2,3 Kilometer langen Kreisbeschleunigers wurden die von BioNTech verwendeten mRNA-Nanopartikel untersucht. „Wir haben dabei eine Messmethode genutzt, die als Röntgenkleinwinkelstreuung bezeichnet wird“, erklärt Dmitri Svergun vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL), der die Strahllinie P12 des EMBL am DESY in Hamburg leitet. Bei solchen Messungen wird die Röntgenstrahlung von PETRA III auf die biologischen Moleküle in wässriger Lösung, also quasi in ihrer natürlichen Umgebung, geschossen. Die Strahlung wird dabei ganz leicht gestreut. „Aus der Art der Streuung lassen sich Rückschlüsse auf die Strukturen der entsprechenden Proben ziehen.“ Eine Synchrotronstrahlungsanlage wie PETRA III ist aus Dmitri Sverguns Sicht für diese Art der Untersuchungen hervorragend geeignet. „Der Röntgenstrahl muss sehr fokussiert und intensiv sein, denn wir interessieren uns für die Strahlen, die an der Probe wenig oder kaum gestreut werden“, sagt Svergun. „Gerade bei diesen leicht gebeugten Strahlen können wir die gesamte Struktur von Partikeln nachweisen.“

Für Dmitri Svergun und Heinrich Haas ist die Zusammenarbeit im Rahmen der Impfstoff-Forschung ein Paradebeispiel für erfolgreiches Zusammenspiel von Grundlagenforschung und angewandter Forschung. „Wenn man in Betracht zieht, welchen Impact das Ergebnis solcher Arbeiten bei der Bekämpfung der Pandemie haben können“, sagt Svergun stolz, „hat sich diese langjährige Kollaboration, bestehend aus EMBL am DESY, BioNTech, der Universität Mainz und anderen wirklich gelohnt.“ Auch Heinrich Haas ist von der Forschung und ihren Ergebnissen begeistert. Für ihn ist das Maximum aber noch lange nicht erreicht, im Gegenteil: „Ich denke, diese Forschungsarbeiten können einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung neuer mRNA Medikamente leisten. Wir stehen am Anfang eines Paradigmenwechsels. Mit der mRNA erhalten wir eine vollkommen neue Klasse von Wirkstoffen, die fast alles können, was auch die bisherigen konventionellen Protein-Wirkstoffe tun, aber viel effizienter und besser.“ Heinrich Haas und BioNTech arbeiten nicht nur an mRNA-Therapien gegen das Corona-Virus, sondern auch an mRNA-basierter Krebstherapie. Dafür ist aus seiner Sicht ein vertieftes Wissen durch Grundlagenforschung unerlässlich. Und viel Zusammenarbeit.

Simone Spuler vom Max-Delbrueck-Centrum fuer Molekulare Medizin. Foto: Pablo Castagnola

Auch Simone Spuler, leitende Wissenschaftlerin am Max-Delbrück-Centrum (MDC) und Expertin für erbliche Muskelkrankheiten, sieht dank der Grundlagenforschung zu mRNA neue Möglichkeiten auf ihrem Forschungsgebiet: „Wir arbeiten am MDC an sogenannten Muskeldystrophien.“ Dabei handelt es sich um genetische Erkrankungen, die zu Muskelschwund führen. Spuler zufolge gibt es rund 50 verschiedene Krankheiten, sprich 50 verschiedene Gene, die durch Mutationen zu fatalem Muskelschwund führen können. „Die Entdeckung der Genschere namens CRISPR/Cas9 hat uns ganz neue Perspektiven zur Heilung dieser bisher nicht als therapierbar geltenden Krankheit aufgezeigt.“ Diese Genschere schneidet das Genom einer lebenden Zelle an einer gewünschten Stelle an, entfernt die mutierten Gene und ersetzt sie durch neue. Zuvor muss die Genschere in die entsprechende Zelle eingebracht werden. Für diese Aufgabe waren zunächst ringförmige DNA-Strukturen vorgesehen. Im Labor zeigte sich aber sehr schnell, dass ringförmige DNA für eine Therapie am Patienten nicht geeignet ist. „Denn solche kleinen DNA-Strukturen haben eine geringe Mobilität, sie werden entweder schnell abgebaut oder können im Genom integriert werden“, erklärt Simone Spuler. „Wenn letzteres der Fall ist, hätten wir eine Genschere im Genom positioniert für den Rest des Lebenszyklus des Menschen, und das ist nicht erwünscht.“

Stattdessen suchte Simone Spulers Gruppe nach einem anderen Molekül, das einerseits kurzlebig ist, andererseits als Genschere funktionieren kann. „Und da hatten wir die Idee mit der mRNA“, sagt Simone Spuler. „Aus ihr kann die Genschere gemacht werden, aber nach ein, zwei Tagen wird sie in der Zelle wieder abgebaut, womit die Genschere, die in der Zwischenzeit ihre Reparaturarbeit geleistet hat, nicht mehr vorhanden ist.“ Simone Spuler sieht darin ein sehr sicheres Konzept, das Dank der exzellenten wissenschaftlichen Ergebnisse an Muskelstammzellen schrittweise zur therapeutischen Anwendung gebracht werden kann. Spulers Team steht dabei vor großen Herausforderungen: Einerseits muss die mRNA für die Reise im Körper verpackt werden, wie es auch schon bei den COVID-19-Impfstoffen praktiziert wird. Andererseits muss sie in den entsprechenden Muskel gelangen, bevor sie die Muskelmembran überwindet. „Dieses Verpacken und Losschicken zum richtigen Adressaten bei anschließender Aufnahme in der entsprechenden Muskelzelle, das Ganze noch im Rahmen einer Therapie, die alle kranken Muskeln erreicht - das ist schon sehr anspruchsvoll“, gibt Spuler zu. Im Labor hat sich der Ansatz jedoch bereits erfolgreich bewährt. Die mRNA-basierte Genschere funktioniert. Nun wird Spulers Arbeitsgruppe in Kürze den nächsten wichtigen Schritt bei der Bekämpfung der Muskelschwundkrankheit machen - die Übertragung der Ergebnisse und Konzepte der Grundlagenforschung auf eine klinische Studie. „Die Studie ist so angelegt, dass wir Muskelstammzellen, die wir im Labor bereits erfolgreich vermehren und reparieren können, in einzelne Muskeln von Patienten injizieren. Wir führen diese klinische Studie zunächst nur unter dem Gesichtspunkt durch, ob neue Muskelzellen aufgebaut werden können, ohne dass die Patienten klinisch sehr davon profitieren werden. Das stellt uns natürlich vor ein ethisches Problem. Denn natürlich wecken wir bei den Patienten Hoffnungen auf Heilung, die wir im Rahmen dieser Studie noch nicht erfüllen können.“

Spuler weiß, Grundlagenforschung braucht ihre Zeit. „Aber wenn wir über einen Therapieplan reden und an dessen Umsetzung arbeiten wollen, müssen wir diese kleinen Schritte zunächst gehen.“ Und irgendwann, davon ist Simone Spuler fest überzeugt, ergibt sich aus der Summe der vielen kleinen Schritte auch ein großer. Spuler ist zuversichtlich: „Ich habe die Hoffnung, noch in meinem Berufsleben sehen zu können, wie wir bei der Bekämpfung dieser tückischen Krankheit therapeutisch einen Durchbruch erzielen.“

Beide Beispiele verdeutlichen einmal mehr, welche intensive und beständige Vorarbeit über viele Jahre und Jahrzehnte im Bereich der Grundlagenforschung geleistet werden muss, bis sich plötzlich konkrete und bisweilen überraschende Anwendungen herausschälen. Das bereits von Hermann von Helmholtz vor mehr als 150 Jahren praktizierte interdisziplinäre Zusammenspiel verschiedener Forschungsbereiche kann dabei entscheidend sein. So wurde die von Dmitri Svergun angesprochene Synchrotronstrahlung bei der Beschleunigung von Elektronen fast auf den Tag genau vor 75 Jahren entdeckt, obwohl sie zunächst nur als störender Energieverlust der beschleunigten Teilchen angesehen wurde. Heute erweisen sich Anlagen wie PETRA III als Lichtquellen ungeahnten Nutzens – eben auch im Bereich der Medizin und der mRNA-Forschung.

Portraits of inspiring women in translational medicine: Simone Spuler

Leser:innenkommentare