Story #06

Forschung und Innovation mit den brillantesten Lichtquellen der Welt

Wer ins Innere von Materie blicken will, benötigt besonders brillantes Licht – beispielsweise erzeugt von Teilchenbeschleunigern. Die Forschungszentren von Helmholtz betreiben einige der weltweit besten Anlagen dafür. Und sie arbeiten bereits an Techniken, die diese Lichtmaschinen sogar noch leistungsfähiger machen.

Teilchenbeschleuniger lassen sich als ungemein starke Lichtquellen nutzen: Sie bringen Elektronenpakete auf hohe Energien und schicken die Teilchen durch spezielle Magnetstrukturen. Diese Undulatoren zwingen die Elektronen auf einen Slalomkurs und bringen sie dazu, hochintensive Lichtblitze auszusenden. Mit diesen Blitzen lassen sich die unterschiedlichsten Materialien höchst detailliert untersuchen – Biomoleküle für die Gesundheitsforschung zum Beispiel, aber auch Quantenmaterialien für die Energieversorgung und für die Computer von morgen oder Nanoteilchen, die als Katalysatoren für eine grüne Chemie oder als neue Energiematerialien fungieren. Leistungsstarke Lichtquellen dienen als Wegbereiter für zahlreiche innovative Technologien und Lösungen.

Die Forschungszentren von Helmholtz betreiben gleich mehrere dieser beschleunigerbasierten, sich gegenseitig ergänzenden Lichtquellen: Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) zum Beispiel liefert die Strahlungsquelle ELBE intensive Terahertz-Wellen. Der Speicherring BESSY II erzeugt am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) gebündelte Blitze aus weichem Röntgenlicht, welches besonders gut geeignet ist für die Untersuchung von energierelevanten Materialien etwa für Batterien oder Katalysatoren. Und in Hamburg gibt es gleich drei „Lichtmaschinen“: Beim Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY stellt der PETRA III-Ring fokussierte Pulse aus hartem Röntgenlicht bereit. Und der Freie-Elektronen-Laser FLASH produziert ultrakurze Blitze im extremen UV-Bereich.

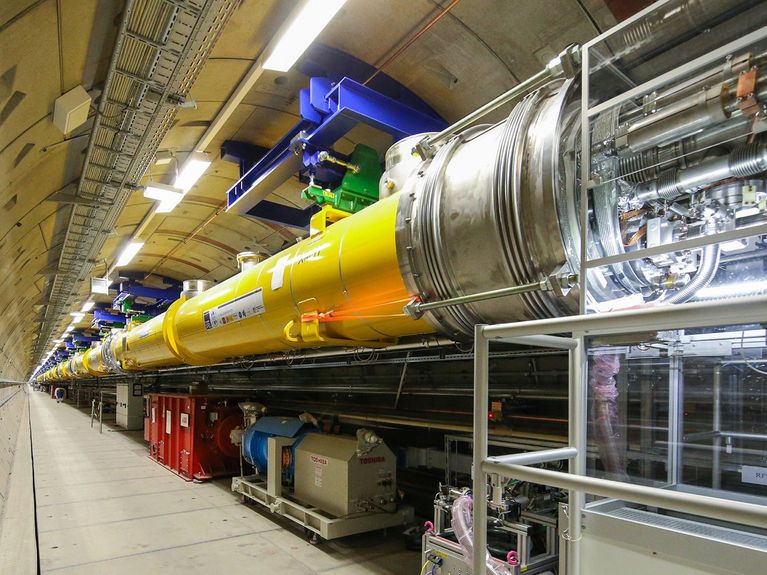

Zudem ist DESY maßgeblich am European XFEL beteiligt, einer europäischen Einrichtung: Die 3,4 Kilometer lange Anlage basiert auf einem supraleitenden Linearbeschleuniger und erzeugt die stärksten Röntgenblitze der Welt. Die Röntgenlaserblitze des Freie-Elektronen-Lasers messen nur einige Femtosekunden, sind also extrem kurz. Dadurch eignen sie sich besonders zur Beobachtung ultraschneller Prozesse: Unter anderem kann der Röntgenlaser chemische Reaktionen in Echtzeit regelrecht filmen, das Geschehen in Hochtemperatur-Supraleitern verfolgen und Materiezustände enträtseln, wie sie im Inneren von Planeten und Sternen herrschen.

European XFEL im Überblick

All diese Anlagen sind international führend, was sich allein schon an der hohen Zahl von Forschungsteams zeigt, die die Einrichtungen regelmäßig nutzen. Ihre Weiterentwicklung wird durch das Helmholtz-Programm „Accelerator Research and Development“ (ARD) beschleunigt: Mehrere Zentren arbeiten gemeinsam an innovativen Technologien wie der Laserplasma-Beschleunigung, etwa um kompaktere Lichtquellen zu entwickeln. Und mit der „Helmholtz Photon Science Roadmap“ verfolgt die Gemeinschaft eine Strategie, um auch künftig zur Lichtquellen-Weltspitze zu zählen: So sollen BESSY III und PETRA IV in einigen Jahren Röntgenblitze liefern, die noch einmal deutlich gebündelter sind und mit denen sich Materialien sehr viel genauer untersuchen lassen könnten als bislang.

Bild: DESY/Dirk Nölle