Gastkommentar

Transparenz muss sein!

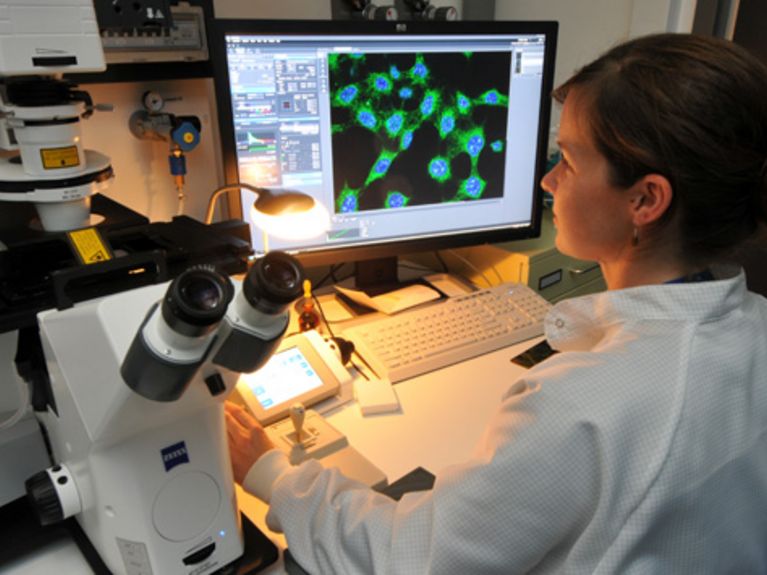

Foto: DZNE/Frank Bierstedt

Schluss mit der Geheimniskrämerei: Die Wissenschaft sollte sämtliche von externen Geldgebern finanzierte Forschungsprojekte offenlegen. Soviel Offenheit ist sie den Steuerzahlern schuldig. Ein Gastkommentar von Hanno Charisius.

Forschung braucht Geld, das ist keine Frage. Einen Großteil finanziert die Staatskasse. Zusätzlich fließen Gelder aus der Industrie in die öffentlich grundfinanzierten Labore. Das machen die Unternehmen nicht selbstlos, sie wollen einen Teil der Ergebnisse für das eigene Geschäft nutzen. Das ist gut und richtig so, es ist nur schlecht, wenn die Öffentlichkeit nicht erfährt, was überhaupt mit welchen Mitteln erforscht wird; wenn im Dunkeln bleibt, welche Geldströme sich mit welchem Ziel vermischen und wer davon in welcher Form profitiert. Transparenzklauseln in den Hochschulrahmengesetzen etwa, die vorschreiben, dass offengelegt werden muss, wer was mit welchem Geld erforscht, könnten diesen Missstand korrigieren.

<b>Hanno Charisius (42)</b> ist freier Wissenschaftsjournalist. Illustration: Jindrich Novotny

Die meisten Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wehren sich noch gegen solche Ideen. Sie befürchten, dass Gelder ausbleiben könnten. Aber es ist doch so: Jedes Jahr vertrauen die Steuerzahler den Wissenschaften viele Milliarden Euro an. Ist es da nicht angemessen, offenzulegen, was mit diesem Geld passiert – also mit welchem Geld aus welchen anderen Quellen es für welche Art von Forschung benutzt wird? Wenn sie weiterhin mit öffentlichen Geldern arbeiten wollen, sollten sich Wissenschaftler besser daran gewöhnen, dass man ihnen dabei über die Schulter schaut. Schaut, wohlgemerkt, nicht: ihnen vorschreibt, was sie zu tun haben. Und wenn die Industrie gern die Hilfe der Öffentlichkeit in Anspruch nehmen möchte, indem sie mit steuerfinanzierten Forschungseinrichtungen zusammenarbeitet, dann muss sie auch die Entschlossenheit haben, zu erklären, worum es geht.

Natürlich ist es politisch gewollt, dass sich öffentliches und Industriegeld in den Forschungsanstalten mischen. Unternehmen und öffentliche Forschung sollen zusammenarbeiten – auch um die jeweilige Region wirtschaftlich zu stärken. Ein kleines bisschen mehr Rechenschaft gegenüber den wichtigsten Geldgebern, den Bürgern, dürfte nicht nur Vertrauen schaffen, sondern auch Einsicht und Verständnis dafür erzeugen, wie Forschung heute funktioniert – eben zum Teil unter Beteiligung von Industriepartnern und teils geleitet von deren Interessen. Das hätte auch den Effekt, dass der Nutzen solcher öffentlich-privater Partnerschaften nachvollziehbarer wäre. Es kann durchaus sein, dass sich dann in einigen Fällen Protest regt gegen die eine oder andere Allianz. Da etwa, wo die Industrie ganz offensichtlich stärker profitiert als die anderen Partner. Aber die Forschungsfreiheit würde – anders als es einige Gegner der Transparenzinitiativen befürchten – durch eine Datenbank nicht angetastet, die auflistet, in welchem Labor mit wessen Geld gearbeitet wird. Es geht ja nicht darum, zu reglementieren oder basisdemokratisch abzustimmen, wer woran zu arbeiten hat.

Es gibt viele gute Gründe für mehr Transparenz und nur ein wesentliches Argument dagegen: Unternehmen könnten ihre gemeinsamen Aktivitäten mit den öffentlichen Einrichtungen stoppen aus Sorge, Betriebsgeheimnisse aufgeben zu müssen. Das kann tatsächlich passieren, aber sicher werden nicht alle Unternehmen ihre Zusammenarbeit aufkündigen. In welchem Umfang das geschieht, kann sich bereits in den nächsten Monaten zeigen. Bremen und Niedersachsen verpflichten ihre Hochschulen dazu, Vertragsforschung für private Auftraggeber zumindest mit einem kleinen Zeitverzug öffentlich zu machen. Nordrhein-Westfalen hat bislang nur eine ziemlich unverbindliche Regelung für die Offenlegung gefunden. Schon Ende des Jahres ließe sich eine erste Bilanz ziehen und die übrigen Bundesländer könnten von den Erfahrungen der Vorreiter lernen. Aber eines ist schon jetzt klar: Wer solche Transparenz nicht aushält, sollte besser gleich ganz in die Industrie wechseln.

Natürlich ist es politisch gewollt, dass sich öffentliches und Industriegeld in den Forschungsanstalten mischen. Unternehmen und öffentliche Forschung sollen zusammenarbeiten – auch um die jeweilige Region wirtschaftlich zu stärken. Ein kleines bisschen mehr Rechenschaft gegenüber den wichtigsten Geldgebern, den Bürgern, dürfte nicht nur Vertrauen schaffen, sondern auch Einsicht und Verständnis dafür erzeugen, wie Forschung heute funktioniert – eben zum Teil unter Beteiligung von Industriepartnern und teils geleitet von deren Interessen. Das hätte auch den Effekt, dass der Nutzen solcher öffentlich-privater Partnerschaften nachvollziehbarer wäre. Es kann durchaus sein, dass sich dann in einigen Fällen Protest regt gegen die eine oder andere Allianz. Da etwa, wo die Industrie ganz offensichtlich stärker profitiert als die anderen Partner. Aber die Forschungsfreiheit würde – anders als es einige Gegner der Transparenzinitiativen befürchten – durch eine Datenbank nicht angetastet, die auflistet, in welchem Labor mit wessen Geld gearbeitet wird. Es geht ja nicht darum, zu reglementieren oder basisdemokratisch abzustimmen, wer woran zu arbeiten hat.

Es gibt viele gute Gründe für mehr Transparenz und nur ein wesentliches Argument dagegen: Unternehmen könnten ihre gemeinsamen Aktivitäten mit den öffentlichen Einrichtungen stoppen aus Sorge, Betriebsgeheimnisse aufgeben zu müssen. Das kann tatsächlich passieren, aber sicher werden nicht alle Unternehmen ihre Zusammenarbeit aufkündigen. In welchem Umfang das geschieht, kann sich bereits in den nächsten Monaten zeigen. Bremen und Niedersachsen verpflichten ihre Hochschulen dazu, Vertragsforschung für private Auftraggeber zumindest mit einem kleinen Zeitverzug öffentlich zu machen. Nordrhein-Westfalen hat bislang nur eine ziemlich unverbindliche Regelung für die Offenlegung gefunden. Schon Ende des Jahres ließe sich eine erste Bilanz ziehen und die übrigen Bundesländer könnten von den Erfahrungen der Vorreiter lernen. Aber eines ist schon jetzt klar: Wer solche Transparenz nicht aushält, sollte besser gleich ganz in die Industrie wechseln.

Leser:innenkommentare