Human Brain Project

"Ein Schlüssel für die weitere Hirnforschung"

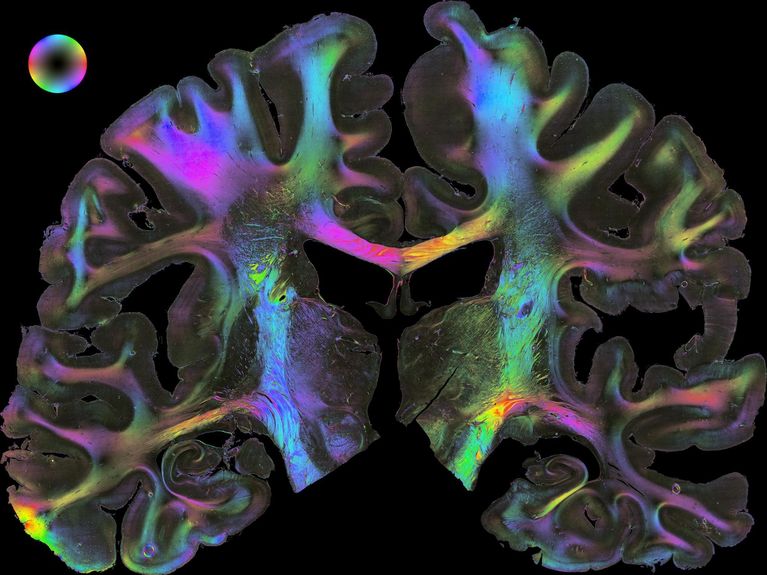

Bild: Forschungszentrum Jülich

6oo Millionen Euro Budget 500 beteiligte Forscher, 3.000 Publikationen. Nach zehn Jahren geht das Human Brain Project zu Ende. Wir sprachen mit der wissenschaftlichen Leiterin Katrin Amunts vom Forschungszentrum Jülich über die Bilanz.

Frau Amunts, in diesem Monat geht das Human Brain Project nach zehn Jahre Laufzeit offiziell zu Ende. Sie standen seit 2016 an der Spitze dieses Flagship-Projekt der Europäischen Union. Was sind für Sie die zentralen Ergebnisse?

Forschende des HBP haben zahlreiche wissenschaftliche Resultate erzielt, die in etwa 3000 Veröffentlichungen publiziert sind. Sie haben medizinische und technische Anwendungen vorangetrieben und 160 frei zugängliche digitale Werkzeuge für die neurowissenschaftliche Forschung entwickelt oder weiterentwickelt. Wenn ich etwas hervorheben müsste, dann wären da beispielsweise der multimodale Atlas, der die Forschung schon heute prägt und in Zukunft zunehmend medizinische Anwendungen hervorbringen wird, die personalisierten Simulationsmodelle von Patientengehirnen für die Medizin, oder die Erkenntnisse in der Bewusstseinsforschung.

Wie hat man sich den Atlas vorzustellen?

Es ist ein Atlas des Gehirns, der nicht nur die Anatomie bis hin zur zellulären Ebene widerspiegelt, sondern dies auch mit der Verbindungsstruktur, der molekularen Architektur des Gehirns und seiner Funktion verknüpft. Damit bildet der Atlas die Hirnorganisation in umfassender Art und Weise ab. Der Atlas verknüpft auch die Grundlagenwissenschaft mit der klinischen Anwendung, weil er beispielsweise hilft, Bildgebungsbefunde bei Patienten besser zu interpretieren. Im HBP hat der Atlas eine integrierende Rolle für verschiedenen Forschungsansätze und -richtungen, von den Neurowissenschaften zur Kognitionsforschung, der Modellierung von Hirnfunktionen bis hin zur klinischen Anwendung.

Was kann man damit anfangen?

Die Medizinerin Katrin Amunts war von 2016 bis 2023 wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Project, eines Flagship-Projekts der Europäischen Union. Zudem ist sie Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin (INM-1) am Forschungszentrum Jülich und Direktorin des Cécile und Oskar Vogt-Instituts für Hirnforschung des Universitätsklinikums Düsseldorf. Bild: Maren Fischinger, Forschungszentrum Jülich

Der Atlas ist vollständig online zugänglich und liefert eine Art „Google Maps“ des Gehirns. Es ist eine Grundlage für die weitere systematische Forschung an diesem Organ, an seinen Mechanismen und seinen Krankheiten. Unser Ansatz ist der eines “living atlas“ - wir entwickeln ihn ständig weiter, pflegen neue Erkenntnisse ein. Wir bieten auch einen umfassenden Support an, damit Wissenschaftler damit umgehen können, es gibt Tutorials, Youtube-Videos, wir machen Einführungs-Online-Seminare. Und die Nachfrage bleibt konstant hoch: Der Atlas hat einen riesigen Impact auf die Forschung, ob in China oder in den USA.

Was ist mit den Fortschritten in der Bewusstseinsforschung?

Forscher des Human Brain Project in Mailand und Lüttich haben an Methoden gearbeitet, Bewusstsein messen zu können. Dabei misst man die Gehirnantwort nach kurzzeitiger Magnetstimulation und beziffert die Komplexität dieser Hirnaktivität. Es konnte gezeigt werden, dass sich darüber der Bewusstseinsgrad einstufen lässt. Den Bewusstseinszustand zu kennen hat enorme Auswirkungen für medizinische Versorgung bei Patienten, beispielsweise im Koma und für die Angehörigen.

Inwiefern profitieren Patientinnen und Patienten schon heute vom Human Brain Project?

Auch hier gibt es viele Beispiele. Ein wichtiges sind personalisierte Gehirnmodelle von Patienten mit der Plattform „The Virtual Brain“. In einer großen klinischen Studie wird dieser Ansatz derzeit für die Epilepsie getestet. Das Modell verarbeitet gemessene Daten des Patienten, um Operierenden Hilfe bei der Lokalisation der Regionen zu geben, aus der die Anfälle ihren Anfang nehmen. Es liefert auch Vorhersagen für den Erfolg verschiedener chirurgischer Behandlungsstrategien. Der Ansatz wurde dieses Jahr in den Fachjournalen Science Translational Medicine und The Lancet Neurology vorgestellt.

Bild: Maren Fischinger, Forschungszentrum Jülich

Ein anderer Bereich ist die sogenannte Neuro-Stimulation: So haben Forscherkollegen aus Lausanne eine innovative Rückenmarksstimulation entwickelt, die es Patienten nach einer Verletzung und Lähmung wieder ermöglicht zu laufen. Das haben die meisten Forscher weltweit vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten. Kollegen aus Amsterdam haben mit ähnlichem Prinzip sogenannte visuelle Prothesen entwickelt: Das sind Elektrodenarrays, die im Gehirn in die Sehrinde eingeführt werden und an die Sehrinde Signale von einer Kamera übertragen. Sie sollen dazu eingesetzt werden, dass Menschen, die ihre Sehfähigkeit verloren haben, z.B. wegen eines Netzhautschadens , wieder Objekte und Bewegungen erkennen können. Solche Fortschritte sind nur deshalb möglich geworden, weil beim Human Brain Project viele Disziplinen ineinandergreifen: Neurologie, Grundlagenforschung, Künstliche Intelligenz, Computersimulationen, Technologie.

Stichwort Computersimulationen: Sind solche personalisierten Modelle dann so etwas wie ein digitaler Zwilling?

Von einem digitalen Zwilling oder digital twin würde man dann sprechen, wenn es von dem personalisierten Modell noch einen Schritt weiter geht. Digitale Zwillinge haben eine zunehmende Bedeutung in der Medizin, jedoch ist solch ein „Zwilling“ dem Original nicht so ähnlich, wie es sich anhört, sondern hilft, einen ganz bestimmten Zusammenhang besser zu verstehen. Ein digitaler Zwilling ist also auch ein mathematisches Modell. Das besondere gegenüber heute schon vorhandenen personalisierten Modellen ist, dass man das Modell einerseits mit neuen Messdaten permanent aktualisiert, und andererseits das Modell fortlaufend mit der Umgebung abgleicht.

Ein so riesiges Projekt gab es selten in der europäischen Wissenschaftsgeschichte. Mehr als 500 beteiligte Forscher aus mehr als 150 verschiedenen Institutionen aus 19 Ländern, ein Budget von mehr als 600 Millionen Euro. Lässt sich so etwas überhaupt wirksam steuern?

Das Flagship-Projekt war in der Tat etwas ganz Neues in seiner Dimension. Wir mussten die beteiligten Forscher einerseits zusammenbringen, sie andererseits aber auch im Detail ihrer Forschung nachgehen lassen. Wir durften den übergeordneten Rahmen des Projekts nicht aus den Augen verlieren, mussten allen Expertinnen und Experten aber auch genügend Freiräume lassen. Das alles zu managen war eine riesige Herausforderung – und über die Zeit auch ein Lernprozess. Der war nicht immer einfach und gradlinig, aber selbst nach stressigen Zeiten mit Streit haben wir nach einer Zeit daraus gelernt und uns weiterentwickelt. Für Fragen von so hoher Komplexität wie die zum menschlichen Gehirn ist solch ein Ansatz notwendig und ergänzt sinnvoll die Forschung in kleineren Konsortien.

Nun ist das Human Brain Project offiziell beendet. Werden Sie jetzt in ein Loch fallen?

(Lacht) Nein, ganz bestimmt nicht. Für zahllose Forschungsvorhaben war das Human Brain Project eine Art Startpunkt, nun gilt es, hier anzuschließen. Wir haben gerade letzte Woche einen großen, umfangreichen Antrag zur weiteren Entwicklung von EBRAINS, der Forschungsinfrastruktur, die im HBP aufgebaut wurde, fertiggestellt. Dabei soll auch der Atlas weiter entwickelt werden und insbesondere mit klinischen Daten von Patienten verknüpft werden können. Es gibt noch verschiedene andere Projekte, die gerade in der Entstehung sind oder gerade gestartet wurden und die EBRAINS-Plattform nutzen und weiter entwickeln.

Human Brain Project feiert erfolgreichen Abschluss (Forschungszentrum Jülich)

Leser:innenkommentare