Ausgründungen

Dr. Selbstständig

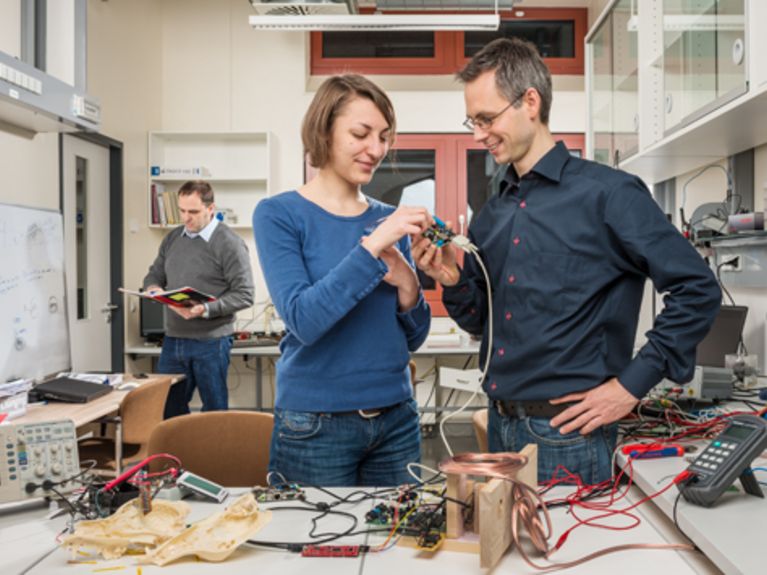

Tüftelarbeit: Jonathan Velleuer und seine Kollegen wollen Magnetfelder zur Behandlung von Schlaganfällen einsetzen. Bild: Andre Künzelmann

Schon jetzt werden jedes Jahr Tausende Forscher Unternehmensgründer. Politik und Wissenschaft wollen, dass es künftig noch viel mehr werden

Die Autowerkstatt an der Leipziger Ausfallstraße war für Jonathan Velleuer die ideale Anlaufstelle: Die Mechaniker dort erledigen Schweißarbeiten aller Art, ohne groß nachzufragen. Zum Beispiel, warum einer wie Velleuer einen maßgeschneiderten Metalltisch mit besonderen Vorrichtungen braucht. "Na, um Magnetfelder vermessen zu können", sagt der Physiker, als sei das das Normalste überhaupt - und stößt gleich darauf einen Seufzer aus. So sei das eben, wenn man plötzlich selbständig ist: "Ob Personalsuche, Patentrecht, Produktentwicklung oder eben Werkstattarbeiten, auf einmal muss man sich um alles selbst kümmern."

Jonathan Velleuer hat die Seiten gewechselt. Nach seiner Doktorarbeit an der Universität von Bristol und einer kurzen Zwischenstation in einer Unternehmensberatung gehört der 32-Jährige zum Gründungsteam der Firma MD-5. Spin-offs oder auch Ausgründungen heißen solche Unternehmen, die aus der Forschung hervorgehen. Velleuer und seine Kollegen wollen in ihrer Firma eine Technik entwickeln, die Magnetfelder für die medizinische Behandlung einsetzt: Sie soll im Gehirn von Schlaganfallpatienten die Durchblutung gezielt beeinflussen, ohne in den Körper einzudringen. Irgendwann einmal, das ist das Ziel der Gründer, soll jeder Krankenwagen ein solches Gerät zur intelligenten Magnetstimulation an Bord haben.

Neue Unternehmen, die aus der Wissenschaft entstehen, liegen im Trend: Allein 2012 wurden in Deutschland mehr als 1.000 Firmen aus Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen heraus gegründet, Tendenz steigend. Unterstützung kommt aus der Politik; das Förderprogramm EXIST etwa unterstützt die akademischen "Entrepreneurs", wie sich einige von ihnen selbst neudeutsch-schmissig nennen, pro Jahr mit 15 Millionen Euro. Auch die Forschungsorganisationen fördern: Die Helmholtz-Gemeinschaft stellt Gründern über verschiedene Programme zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr in Aussicht.

Das Ziel ist klar: Die Innovationskraft der Wissenschaft soll für die Gesellschaft nutzbar werden. "Wir wollen Arbeitsplätze schaffen", sagt Volker Hofmann vom Gründungsservice der Berliner Humboldt-Universität. Schließlich seien Arbeitsplätze die Währung, in der all die öffentlichen Gelder für Wissenschaft und Forschung wieder an die Allgemeinheit zurückgezahlt werden könnten.

Längst träumen Forscher und Politiker in Deutschland nicht nur von neuen Nobelpreisträgern, sondern auch von Unternehmertypen wie Sergey Brin (Google) oder Jerry Yang (Yahoo), die ihre ersten Gehversuche als Unternehmer aus der Uni heraus machten. Um der Kreativität auf die Sprünge zu helfen, spendieren Bund und Länder nicht nur viel Geld für die Spin-offs selbst, sondern sie investieren auch in die Umgebung, in der sie gedeihen sollen. In Leipzig zum Beispiel: Dort ist auf dem Gelände der alten Messe ein hochmodernes Labor- und Bürogebäude entstanden, in dem sechs Professoren mit ihren Arbeitsgruppen und mehr als 20 Biotech-Firmen unter einem Dach sitzen. Auch zum Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) sind es von hier aus nur wenige hundert Meter. "Fördergelder, aber auch die räumliche Nähe zum IZI und anderen Biotech-Firmen waren für uns die Gründe, nach Leipzig zu gehen", sagt Jonathan Velleuer.

Auch wenn Abenteuer und Unsicherheiten gewiss nicht die ersten Assoziationen sind, die den meisten Wissenschaftlern bei der Frage nach ihrem idealen Arbeitsplatz kommen - viele kennen sie bereits vor der Unternehmensgründung aus eigener Erfahrung, wie die Soziologen Klaus Dörre und Matthias Neis von der Universität Jena in einer Studie herausgefunden haben: Oft saßen die Unternehmensgründer zuvor auf befristeten Stellen oder arbeiteten nur in Teilzeit. "Für den Postdoc mit befristetem Vertrag ist eine Firmengründung eine Karriereperspektive", sagt Volker Hofmann von der Humboldt-Universität. Es ist schon ironisch: Manchmal folgt gerade aus der unsicheren Karrieresituation in der Wissenschaft der Mut zum Sprung in die Unsicherheit außerhalb der Wissenschaft. Hofmann kümmert sich mit inzwischen sieben Kollegen um die potenziellen Ausgründer, von Jahr zu Jahr betreuen sie mehr Fälle.

Der wissenschaftliche Gründerboom stößt nicht überall auf Begeisterung. Von "akademischem Kapitalismus" etwa spricht der Bamberger Soziologe Reinhard Münch in seinem gleichnamigen Buch und beklagt, dass nur gefördert werde, was kurzfristigen Erfolg verspreche. "Die Forschung darf nicht zu sehr unter anwendungsbezogenen Gesichtspunkten betrachtet und bewertet werden", betont auch Andreas Keller, der bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Bereich Hochschule und Forschung leitet. Innovationen, sagen die Kritiker, ließen sich ohnehin nicht erzwingen: Gerade das freie, nicht zielgerichtete Denken und Forschen sei entscheidend für Durchbrüche - und nicht ein Businessplan.

"Es fehlt in der Wissenschaft nicht an Ideen und Patenten, sondern an einer Gründerkultur"

Wahr ist aber auch: Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit seinen Spin-offs noch längst nicht im Spitzenfeld. "Es fehlt in der Wissenschaft nicht an Ideen und Patenten, sondern an einer Gründerkultur, wie sie in den USA oder auch in Israel herrscht", sagt Barbara Grave vom Stifterverband. Sie ist verantwortlich für den jährlich erscheinenden Gründungsradar, der die Spin-off-Szene an deutschen Hochschulen untersucht: "Jemand, der mit seiner ersten selbstgegründeten Firma gescheitert ist, gilt in den Vereinigten Staaten als erfahren im positiven Sinne. In Deutschland sieht man eher das Scheitern." Oft fehle es zudem schlicht an Gründerpersönlichkeiten - an Menschen, die den Mut und die Konsequenz mitbringen, um aus einer guten Idee auch eine erfolgreiche Firma zu machen.

Philip Wahl ist so eine Gründerpersönlichkeit. "Mir war immer klar, dass ich einmal etwas Eigenes aufbauen will", sagt er. Seine Eltern sind Unternehmer, schon als Student hat er mit Freunden zusammengesessen und über mögliche Geschäftsideen nachgedacht. Noch vor Abschluss seines Studiums hat der 24-jährige Maschinenbauer seine eigene Firma gegründet: die Firma e-Motion-Line, ein Spin-off aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört. Zusammen mit Kollegen möchte Philip Wahl Konzepte zur Elektromobilität entwickeln und umsetzen. Er sitzt in einem Hotel an der Berliner Friedrichstraße, draußen vor der Tür steht das erste Elektroauto der Firma, das e-City Cab. "Schauen Sie, wie zäh der Feierabendverkehr fließt", sagt Wahl und zeigt aus dem Fenster: "Das ist das ideale Einsatzgebiet für Elektrofahrzeuge."

Gründerpersönlichkeit: Philip Wahl möchte Elektrotaxis etablieren. Bild: Kathrin Schüler

Die Karlsruher Gründer haben wenige Bedingungen ausgemacht, unter denen Elektroautos ihre Vorteile voll ausspielen können - eine große tägliche Fahrstrecke zählt beispielsweise dazu und ein häufiges Bremsen und Beschleunigen. Nach diesen Kriterien haben sie jetzt ihr Geschäftsmodell entwickelt: Das Elektroauto vor dem Hotel wird von einem elegant gekleideten Chauffeur gesteuert, der vor allem Geschäftskunden durch den ruppigen Berliner Stadtverkehr bringen soll. "Wenn der Fahrer vorausschauend fährt, kann viel Energie durch das Rekuperations-Verfahren zurückgewonnen werden", sagt Wahl. Sieben Fahrzeuge will der junge Gründer schon bald im Einsatz haben, wenn sich der Pilotversuch mit dem ersten e-City Cab rentiert. Auf dem Weg zum Erfolg kann er sich auf akademische Schützenhilfe verlassen: "Das Umfeld mit einer starken Universität, starken Unternehmen in der Umgebung sowie Professoren, die aktiv unterstützen, ist in Karlsruhe einzigartig", lobt er. Die alten Kollegen vom KIT sind für Philip Wahl so etwas wie Sparringspartner geblieben. Auch die technischen Gerätschaften der Uni kann er gegen Bezahlung mitnutzen.

Dass das Gefühl, nicht allein dazustehen, für potenzielle Gründer besonders wichtig ist, hört auch Volker Hofmann immer wieder, der Gründungsförderer von der Humboldt-Universität. Er und seine Kollegen sprechen gezielt Professoren aus allen Fachbereichen auf mögliche Geschäftsideen an. "Es ist erstaunlich, was in solchen Gesprächen herauskommen kann. In fast allen Fachbereichen gab es schon Gründungen."

Grundlegend für die Gründer ist dabei, dass die Hochschulleitung ihren Spin-offs wohlwollend gegenübersteht. "Zum einen geht es um die tatsächliche strukturelle Unterstützung, zum anderen aber schlicht um eine positive Grundhaltung", sagt Barbara Grave vom Stifterverband. Selbstverständlich ist das nicht; manche Hochschulen befürchten, dass sie fähige Mitarbeiter verlieren oder ganze Teilbereiche der eigenen Forschung. Auch deshalb beteiligen sich Hochschulen häufig an Ausgründungen. So können sie sich Einblicke in die Forschung und das Mitspracherecht sichern.

Für Jonathan Velleuer, den Physiker aus Leipzig, ist gerade die spannendste Zeit angebrochen: Die Idee, Magnetfelder für Schlaganfallpatienten zu nutzen, wird immer mehr zur Realität. "Der Weg zum fertigen Produkt ist nicht mehr weit", sagt er. "Wenn alles gut geht, können wir noch in diesem Jahr mit der Produktion starten."

Leser:innenkommentare