Bodenschätze

Bergbau in der Tiefsee

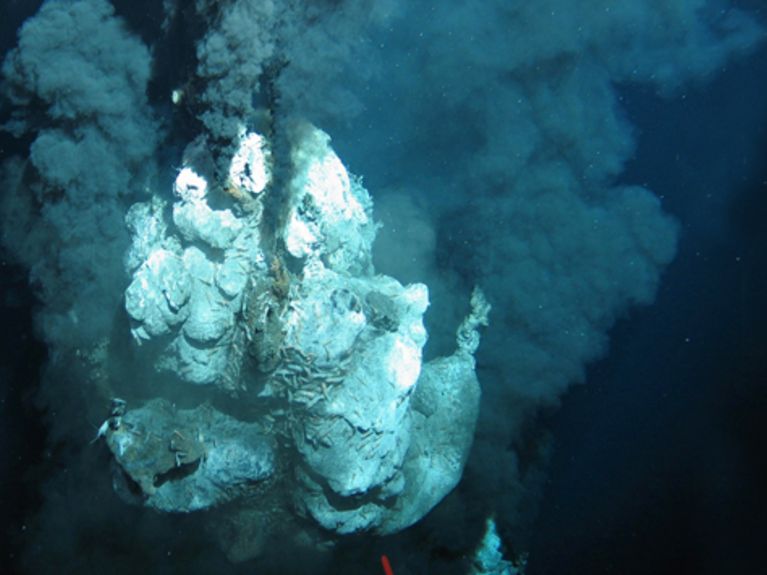

Setzen Metalle aus der Tiefe frei: Schwarze Raucher erhielten ihren Namen aufgrund der Ähnlichkeit mit Industrieschornsteinen. Bild: ROV-Team / Geomar

Auf dem Meeresgrund liegt ein Schatz. Keine Piraten-Beute, kein versunkenes Schiff - die Rede ist von Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfiden, die in mehreren Kilometern Wassertiefe lagern. Sollen wir sie hochholen?

Tief im Ozean lagern Unmengen wertvoller Rohstoffe. Jahrmillionen alte Gesteinsbrocken beherbergen Metalle, die viele Milliarden Euro wert sind. Bekannt ist das seit Jahrzehnten. Doch obwohl zahlreiche Nationen Interesse zeigen, obwohl die Technik voranschreitet und obwohl der Bedarf an Rohstoffen steigt, lagert der Schatz weiterhin am Meeresgrund. Für die Forschung ist das eine gute Nachricht: So bleibt mehr Zeit, wichtige Fragen zu klären. Wie etwa könnten die wertvollen Metalle an die Oberfläche gebracht werden, ohne dem Ökosystem Meer Schaden zuzufügen? Wie können Umweltrisiken besser eingeschätzt werden? Nicht nur internationale Forschungsverbünde spielen bei der Beantwortung eine Rolle, sondern auch eine kleine Tiefseemuschel - aber dazu später mehr.

Zunächst ein Blick auf die Fakten: Die faustgroßen, etwa pfundschweren Manganknollen in 5.000 bis 6.000 Metern Tiefe bestehen vor allem aus Mangan- und Eisenoxiden und sind durch ihren Gehalt an Kupfer, Nickel und Kobalt für die Elektroindustrie und Stahlveredelung interessant. Schicht um Schicht lagern sich die im Meerwasser gelösten Metalle um Kristallisationskerne herum ab. Und das seit langer Zeit: Der Durchmesser einer Manganknolle wächst in einer Million Jahren um 10 bis 20 Millimeter. Die größten Vorkommen befinden sich im Nordostpazifik, wo stellenweise die Hälfte des Meeresbodens mit diesen Knollen bedeckt ist. Während die Vorkommen von Kobaltkrusten und Massivsulfiden meist Inselstaaten gehören, liegen die Manganknollen vor allem auf internationalem Territorium jenseits der 200-Seemeilen-Zone. Um einen Run in Wildwest-Manier auf die besten Claims zu verhindern, werden die Lizenzen zum Abbau von Tiefsee-Bodenschätzen für 15 Jahre von der Internationalen Meeresbodenbehörde IMB mit Sitz in Kingston (Jamaika) vergeben. Sie verwaltet die Tiefsee-Rohstoffe im Auftrag der Vereinten Nationen seit 1994 als gemeinsames Erbe der Menschheit. Für die Beantragung eines Lizenzgebiets von 75.000 Quadratkilometern Größe - etwas mehr als die Fläche Bayerns - muss der Antragsteller ein doppelt so großes Gebiet vorerkunden - Bodenproben nehmen, Meereslebewesen erfassen - was mehrere Jahre dauert. Die IMB wählt dann eine Hälfte des Gesamtgebiets aus und stellt sie Entwicklungsländern zur weiteren Erkundung kostenlos zur Verfügung.

Knollenrodung in der Tiefsee: Solche Kollektoren könnten in Zukunft Manganknollen vom Meeresboden aufsammeln. Bild: Anker Solutions

In der Clarion-Clipperton-Zone, einem Meeresgebiet zwischen Mexiko und Hawaii, liegt das deutsche Lizenzgebiet für Manganknollen. "Dort beträgt die Belegungsdichte zwischen 15 und 30 Kilogramm pro Quadratmeter, im Durchschnitt sind es knapp 20 Kilogramm", erklärt Carsten Rühlemann, Meeresgeologe und Leiter der Explorationsarbeiten an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. In der Nachbarschaft: Großbritannien, Polen, Belgien,Südkorea, Frankreich, Russland - insgesamt 17 Staaten sind es, die hier ihre Claims abgesteckt haben. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover erkundet seit 2006 den deutschen Teil und hat Ende 2013 eine Explora-tionslizenz für Massivsulfide beantragt.

Die Forscher des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel dagegen befassen sich vor allem mit Umweltrisiken. Denn die Wahrscheinlichkeit eines kommerziellen Abbaus der Tiefsee-Rohstoffe wächst: Schon 1978 war der Prototyp einer „Erntemaschine“ eines internationalen Konsortiums auf Testfahrt, der Manganknollen nach Art eines Kartoffelroders einsammelte. Damals konnte das Gerät nicht zu wirtschaftlichen Bedingungen betrieben werden, mit dem heutigen Knowhow wäre dies für ein Nachfolgemodell denkbar. Auch steigt die Nachfrage nach Rohstoffen durch Schwellenländer wie China und Indien. Am GEOMAR weiß man um den Wert der Tiefsee-Rohstoffe. Doch ihr Abbau könnte zu einem wahren „Staubsturm“ im Pazifik führen, der laut GEOMAR-Direktor Peter Herzig „dem Ökosystem sicherlich nicht zuträglich“ wäre. „Wir sehen ein großes Problem in der Aufwirbelung von Sedimenten, die man sich nicht wie unseren Schlick und Küstenschlamm vorstellen darf. Es sind ganz feine, kaum verfestigte Teilchen.“ Im Verbund mit den kontinuierlichen Tiefenströmungen von West nach Ost würde besagter Sturm entstehen, unter dem empfindliche Meeresbewohner begraben oder davon zumindest stark beeinträchtigt werden könnten. Wenn die Manganknollen mit einer Art Staubsaugersystem an Bord des Bergungsschiffs befördert werden, werden auch Sedimente aufgesaugt, die wieder eingeleitet werden müssen, was den Staubsturm noch potenziert. Ein damals wie heute ungelöstes Problem.

Ein möglicher Kartoffelroder ist aber auch deshalb noch nicht im industriellen Einsatz, weil ein solches Gerät dem Wasserdruck in bis zu 6.000 Metern Tiefe standhalten und bei einem Grad über dem Gefrierpunkt zuverlässig arbeiten müsse. „Südkorea ist der am weitesten fortgeschrittene Lizenznehmer und beim Heben der Knollen technisch weit voraus“, sagt Carsten Rühlemann. „Ein südkoreanischer Kollektor wurde in 1.400 Metern Tiefe erfolgreich getestet, für 2016 ist ein Test in 5.000 Metern Tiefe geplant. Bei der Aufbereitung der in den Knollen gebundenen Metalle dürfte am ehesten Indien über ein in industriellem Maßstab einsetzbares Verfahren verfügen.“ Deutschland fehle ein großes Unternehmen, das vorangehe: „Wir haben keinen großen Bergbaukonzern mehr und die kleinen scheuen das hohe finanzielle Risiko. Immerhin muss man für ein Abbausystem inklusive metallurgischer Verarbeitungsanlage rund 800 Millionen Euro in die Hand nehmen plus 250 Millionen jährliche Betriebskosten.“

Peter Herzig. GEOMAR-Direktor. Bild: Jan Steffen

Ein Händchen für Muscheln. Corinna Breusig forscht für ihre Doktorarbeit an Tiefseemuscheln. Bild: J. Steffen / GEOMAR

Auf der genetischen Ebene untersucht die Doktorandin, ob sich verschiedene Populationen kreuzen können oder ob bestimmte Reproduktionsmechanismen dies verhindern. Sollte sich herausstellen, dass es keine Verbindung zwischen den Populationen an verschiedenen Schwarzen Rauchern gibt und auch nicht geben kann, die Muscheln und andere Organismen also isoliert von anderen Habitaten leben, würde dies laut Breusing bedeuten: "Wenn man an einem Schlot etwas abbaut, wird das Ökosystem nicht nur zerstört, sondern es kann sich auch nicht regenerieren, weil sich keine neuen Individuen aus anderen Habitaten ansiedeln können." Mit den Daten aus der exemplarischen Arbeit an Bathymodiolus childressi, die nur an kalten Quellen vorkommt, sollen Computermodelle erstellt werden, die sich den an den mittelatlantischen Schloten vorkommenden Spezies möglichst annähern. Neben allen ökologischen Bedenken gibt es aber auch ein wirtschaftliches am Mega-Projekt Tiefseebergbau: Ein massenhafter Abbau in der Tiefsee könnte zu einem generellen Rückgang der Rohstoffpreise führen, der die Exploration wiederum unwirtschaftlich machen würde. Meeresgeologe Carsten Rühlemann hat dies durchgerechnet - und kommt zu dem Schluss: "Ein Tiefseeunternehmen würde den Weltmarkt sicher nicht beeinflussen. Wenn zehn gleichzeitig anfingen, dann wäre das etwas anderes."

Leser:innenkommentare