Molekularbiologie

Am Bauplan des Lebens

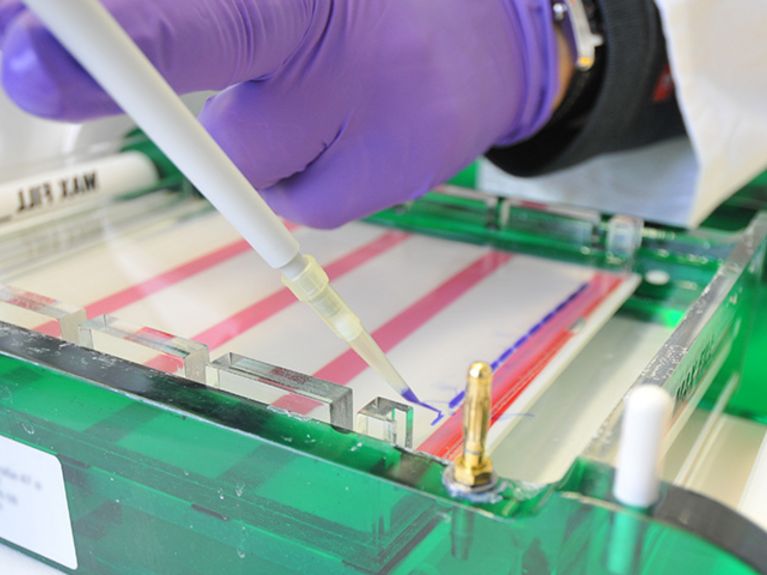

Bild: Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)

Die gesamte Erbinformation steckt in der DNA. Seit deren Entdeckung haben Forscher verschiedene Methoden und Werkzeuge entwickelt, mit denen sie Pflanzen, Tiere und Menschen scheinbar beliebig manipulieren können. Ein kurzer Rückblick.

Im November vergangenen Jahres verkündete ein chinesischer Wissenschaftler, er habe mit der Genschere CRISPR/Cas9 das Erbgut von Babys gezielt verändert, so dass sie immun gegen das HI-Virus seien. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die erst vor ein paar Jahrzehnten begann und dennoch Werkzeuge hervorbrachte, die es Forschern heute im Prinzip ermöglichen, das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen gezielt zu manipulieren und uns gleichzeitig zwingt, schwierigste ethische Fragen nach den Grenzen der Technik zu beantworten. Es ist die Geschichte der Gentechniken.

Sie beginnt 1953, mit der Entdeckung der berühmten Doppelhelix, der Struktur des Erbgutmoleküls DNA, durch Francis Crick und James Watson. Jahrzehntelang hatten Forscher nach diesem „Stoff“ gesucht, der die lebensnotwendigen Informationen von der Mutter- zur Tochterzelle und von Generation zu Generation weitergibt, bei Menschen ebenso wie bei Tieren, Pflanzen, Pilzen, Bakterien und sogar Viren. Doch die Werkzeuge, die den Molekularbiologen der ersten Stunde zur Verfügung standen, um dieses Molekül zu bearbeiten, fehlten zu diesem Zeitpunkt noch.

Restriktionsenzyme und Ligasen ermöglichen erstmals die Neukombination von Erbgut

Es dauerte noch einmal knapp 15 Jahre, bis der Schritt ins Zeitalter der Gentechniken begann. 1967/68 entdeckten Forscher Enzyme, die das DNA-Molekül zerschneiden können, die Restriktionsenzyme. Erstmals konnten Genforscher damit Erbgut an ganz bestimmten, durch die Abfolge der vier DNA-Bausteine ACGT definierten Stellen zerteilen. Und mit einem weiteren Enzym, der Ligase, die 1972 entdeckt wurde, ließen sich diese Erbgutstücke wieder miteinander oder mit anderen Genfragmenten verschmelzen. Der US-Amerikaner Paul Berg, der noch heute an der Stanford Universität arbeitet, war es, dem diese erste von Menschenhand gesteuerte Neukombination von Erbgut gelang. Berg war es auch, der 1975 die Asilomar-Konferenz anstieß, auf der sich Genforscher Regeln auferlegten, wie und unter welchen Sicherheitsbedingungen sie künftig Gene verkürzen, verlängern, verdoppeln, ergänzen oder gar Erbgut verschiedener Arten miteinander kombinieren wollten.

Die DNA-Doppelhelix. Bild: MDC

Rasch lernten die Molekularbiologen auch, das im Reagenzglas neu kombinierte Erbgut in Zellen zu schleusen, damit diese Geninformationen die Eigenschaften eines Lebewesens veränderten (transformierten) – etwa um Bakterien dazu zu bringen, das für Diabetiker überlebenswichtige Insulin herzustellen. Die Entdeckung von kurzen, ringförmigen DNA-Abschnitten, die natürlicherweise in Bakterien vorkommen, war dabei entscheidend. Den Genforschern gelang es, diese Plasmide genannten Erbgutstücke außerhalb der Bakterienzellen mit Fremdgenen zu bestücken und sie anschließend wieder in die Zellen einzuschleusen. Dort produzierten sie nicht nur das gewünschte Protein, etwa Insulin, sondern wurden auch mit den Bakterienzellen vermehrt. Lange Zeit war das der einzige Weg für Genforscher, Erbinformationen zu vermehren, zu „klonieren“ – also aus einem Erbgutstück Abermillionen identische Kopien anzufertigen, um sie besser untersuchen zu können. Ein für die Molekularbiologen entscheidender Faktor, denn so konnten sie einzelne Gene und die Proteine, für die sie kodieren, in ausreichender Menge im Labor erzeugen, um sie zu erforschen. Doch das war mühsam. Erst 1983 entwickelte der spätere Nobelpreisträger Kary Mullis eine Methode mit der die Forscher aus einem oder wenigen DNA-Molekülen beliebig viele Kopien herstellen konnten – automatisiert. Für diese „Polymerase-Kettenreaktion“ (Polymerase Chain Reaction, PCR) reichen selbst kleinste Spuren DNA aus, um daraus ausreichende Mengen zu erzeugen – etwa um in der Forensik einen Täter anhand einer Haarwurzel oder eines Blutstropfens zu identifizieren. Aber auch für jede andere Form der DNA-Analyse erleichtert die PCR Forschern die Arbeit und ist daher längst Standardverfahren in jedem molekularbiologischen Labor.

In den 1980er-Jahren gelang es dann erstmals, mit oder ohne PCR hergestellte Erbgutmoleküle auch in vielzellige Organismen einzuschleusen – mit Hilfe so genannter „springender Gene“, die die US-Genetikerin Barbara McClintock (Nobelpreis 1983) Ende der 1940er-Jahre beim Mais entdeckt hatte. Springende Gene produzieren ein Enzym, das dafür sorgt, dass sie selbst aus dem Erbgut herausgeschnitten und an anderer Stelle im Erbgut wieder eingebaut werden. Solche sprunghaften Gene, die Viren-Erbgut ähneln, sind im Tier- und Pflanzenreich weit verbreitet. Bei der Fruchtfliege Drosophila melanogaster etwa gibt es das „P-Element“, das Genforscher vielfältig nutzten. Wenn sie das P-Element zum Springen anregten, dann landete es auch immer wieder mitten in wichtigen Genabschnitten, die dabei zerstört wurden (Knock-out). Anhand der Veränderungen der Fliege ließ sich rückschließen, wofür das intakte Gen normalerweise zuständig ist.

Springende Gene und auch bestimmte Viren, die ihre Gene ebenfalls in das Erbgut ihrer Wirte schreiben, lassen sich auch für das Einschleusen synthetischer, im Reagenzglas hergestellter DNA nutzen. Ein Beispiel dafür sind so genannte Reportergene – also ein Werkzeug, das den Forschern aus den Vorgängen in der Zelle Bericht erstattet. Dabei wird ein Farbstoffgen in das P-Element eingebaut. Springt es in die Nähe eines wichtigen Gens im Erbgut der Fliege, dann wird das farbgebende Reportergen immer dann aktiviert, wenn auch das Gen gerade eingeschaltet ist. Die Forscher können den Genen also bei der Arbeit zuschauen.

Inzwischen können diese Konstrukte sogar mehr als nur passiv Bericht erstatten. Mit ihrer Hilfe lassen sich etwa einzelne Nervenzellen auf einen chemisches Signal oder einen Lichtpuls hin reizen. Das Reportergen reagiert auf das Signal von außen und aktiviert beispielsweise ein Gen, das die Zelle leuchten, wachsen, schrumpfen oder absterben lässt. Zuerst war das nur für Wissenschaftler interessant, die die Maschinerie im Inneren der Zellen verstehen wollten. Ähnliche Feinwerkzeuge werden aber bereits für Gentherapien verwendet, mit denen etwa heilsame Gene ins Erbgut von Patienten geschleust werden, um Erbkrankheiten wie etwa die Bluterkrankheit zu behandeln.

Das Human-Genome-Project verschlang Milliarden, heute kostet die Sequenzierung eines menschlichen Genoms kaum noch 1000 US-Dollar

Um solches Feinwerkzeug zu bauen, müssen die Genforscher die Abfolge der Bausteine A, C, T und G der DNA, die Sequenz, genau kennen. Seit 1977 gibt es dafür zwei Methoden, das Maxam-Gilbert- und das Sanger-Sequenzierverfahren. Vor allem im Zuge des Human-Genomprojekts zur Entzifferung des menschlichen Erbguts wurden diese Techniken in vielerlei Hinsicht verbessert oder durch schnellere, präzisere oder günstigere ersetzt (etwa die Pyro- oder Nanoporensequenzierung). Während die Sequenzierung des ersten Humangenoms noch Milliarden US-Dollar in Anspruch nahm, kostet es heute kaum noch 1000 US-Dollar, um die Erbgutsequenz eines Menschen nahezu vollständig zu entziffern. Damit ist es nun auch möglich, das Erbgut einzelner oder kranker Zellen, etwa Krebszellen, zu analysieren, um die Ursachen der Tumorbildung besser zu verstehen oder die passende Therapie für einen Patienten auszuwählen. Die Sequenzierung der DNA ist damit die Grundlage für das Eingreifen in das Wechselspiel zwischen dem Informationsspeicher im Erbgut und dem Zellmechanismus.

Solche zielgenauen Eingriffe ins Erbgut sind mit einem erst kürzlich, 2012, entdeckten Werkzeug möglich geworden, der Gen-Schere CRISPR/Cas9. Im Grunde tut dieses Enzym, das so wie die meisten Gentech-Werkzeuge in Bakterien entdeckt wurde, auch nichts anderes als die Restriktionsenzyme, die am Anbeginn der Gentechnik standen: Sie schneiden den Erbgutfaden an einer ganz bestimmten, von der Sequenz der Erbgutbausteine abhängigen Stelle. Allerdings braucht es nicht immer wieder ein anderes Enzym für eine bestimmte Zielsequenz, sondern die Crispr-Genschere kann immer wieder neu auf eine bestimmte Bausteinabfolge „programmiert“ werden, indem ein „Wegweiser“-Molekül (eine „guide-RNA“) hinzugegeben wird. Diese Wegweiser-Funktion macht Crispr zur bisher praktischsten, am einfachsten zu handhabenden und preisgünstigsten Gen-Schere. Sie ist damit nicht nur anderen Gen-Scheren überlegen, etwa Zinkfinger-, Meganucleasen und TALEN-Enzymen, die schon längere Zeit im Werkzeugkasten der Gentechnik liegen. Sie eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten, etwa Gentherapien gegen Krebs und andere genetisch bedingte Krankheiten. Durch Crispr sind aber auch Veränderungen des Erbguts menschlicher Keimzellen oder Embryonen technisch denkbar, etwa um Genmutationen zu korrigieren, die Erbkrankheiten auslösen. Ob solche Keimbahnveränderungen, die dann auch kommende Generationen betreffen, ethisch vertretbar sind, wird allerdings kontrovers diskutiert – unter anderem auf dem „Genome Editing Summit“, einer internationale Konferenz, die auch von Paul Berg angestoßen wurde – jenem Forscher, der schon zu Beginn des Gentechnik-Zeitalters um die Macht der neuen Werkzeuge und die Bedeutung von Regeln für den Umgang damit wusste.

Zum Weiterlesen:

Die Macht der Gene

Leser:innenkommentare